Das Projekt „Care and Work in der Region Göttingen

Worum geht’s im Projekt?

Das Projekt „Care and Work“ unterstützt Unternehmen in Südniedersachsen dabei, pflegende Mitarbeitende besser zu entlasten und die Vereinbarkeit von Beruf und privater Pflege nachhaltig zu verbessern. Es reagiert damit auf den Fachkräftemangel und die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft. Das Projekt wird in der Region des Fachkräftebündnis Südniedersachsen durchgeführt und mit Fördermitteln der Europäischen Union und des Landes Niedersachsen gefördert.

Warum ist das wichtig?

Viele Beschäftigte – besonders Frauen – leisten Pflegearbeit für Angehörige und stoßen dabei an ihre Grenzen. Unternehmen riskieren, wertvolle Fachkräfte zu verlieren. Gleichzeitig steigt der Bedarf an guten Arbeitsbedingungen, die Pflege und Beruf vereinbar machen – besonders in ländlichen Regionen wie den Landkreisen Göttingen und Northeim.

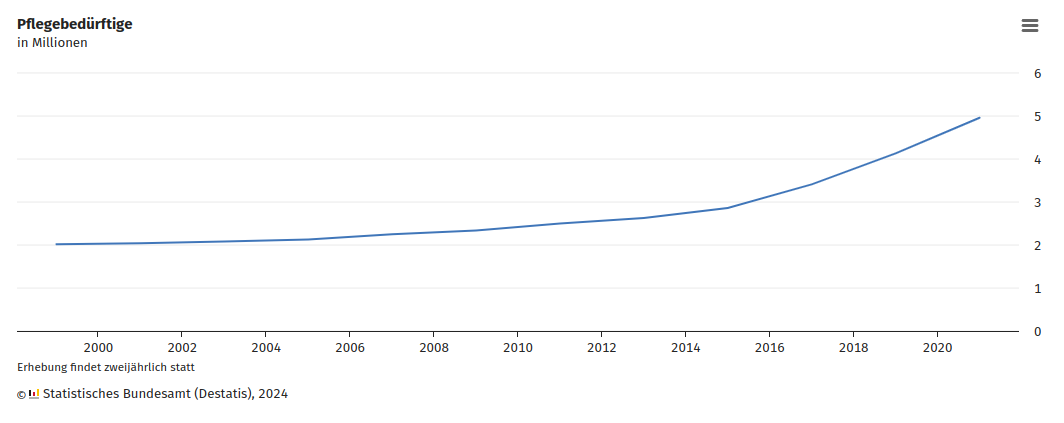

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird allein durch die zunehmende Alterung bis 2055 um 37 % zunehmen. Laut den Ergebnissen der Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wird ihre Zahl von rund 5,0 Millionen Ende 2021 auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen. Dabei werden bereits 2035 etwa 5,6 Millionen (+14 %) erreicht. (Pressemitteilung Nr.124 des Statistischen Bundesamtes vom 30.März 2023).

Was sind unsere Ziele?

- Sensibilisierung: Führungskräfte und Betriebsräte erkennen die Belastungen pflegender Mitarbeitender und erhalten praxistaugliche Hilfestellungen.

- Flexibilisierung: Flexible Arbeitszeitmodelle werden in Unternehmen entwickelt und erprobt.

- Enttabuisierung: Pflege wird zum selbstverständlichen Thema im Arbeitsumfeld.

- Vernetzung: Regionale Netzwerke schaffen langfristige Unterstützungsstrukturen.

Was machen wir konkret?

- Aufbau und Weiterentwicklung einer digitalen Informationsplattform mit Best Practices

- Workshops für Unternehmen

- Regionale Fachtagung

- „Care-Tage“ in Unternehmen

- Erprobung flexibler Arbeitszeitmodelle

- Öffentlichkeitskampagnen zur Sichtbarmachung des Themas

Für wen ist das Projekt gedacht?

- Direkt: Geschäftsleitungen, Personalabteilungen, Betriebsräte – v. a. in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

- Indirekt: Pflegende Beschäftigte und deren Angehörige

Nachhaltigkeit und Perspektive

Die Ergebnisse werden langfristig gesichert durch:

- Verankerung in regionalen Netzwerken

- Weiterbetrieb der Online-Plattform

- Einbindung der Projektinhalte in bestehende Strukturen wie die Gesundheitsregion oder Koordinierungsstellen

Die Region

Die Region der Fachkräfteallianz Südniedersachsen umfasst die Landkreise Göttingen, Northeim und Osterode am Harz sowie die Stadt Göttingen. Sie ist geprägt von einer vielfältigen Wirtschaftsstruktur mit einem hohen Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), einer starken Bildungs- und Forschungslandschaft sowie einer lebendigen Zivilgesellschaft. Zugleich steht die Region vor erheblichen Herausforderungen: Der demografische Wandel führt zu einer zunehmenden Alterung der Bevölkerung, einem wachsenden Pflegebedarf und spürbarem Fachkräftemangel – insbesondere in Pflege-, Bau- und Technikberufen. Ländliche Strukturen, Pendlerentfernungen und ungleiche Versorgungslagen erschweren zusätzlich die Vereinbarkeit von Beruf und privater Pflegeverantwortung. Das Projekt „Care and Work“ greift diese regionalen Bedarfe gezielt auf und entwickelt gemeinsam mit Betrieben vor Ort praxisnahe Lösungen für eine pflegesensible und zukunftsfähige Arbeitswelt.

Das Vorläuferprojekt

Das aktuelle Projekt basiert auf einem 7-monatigen Vorgängerprojekt „Care transforms Work“, dass auf dem Gebiet der Fachkräfteallianz Nordostniedersachsen in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2024 stattgefunden hat. In diesem Projekt wurden Unternehmen mit folgenden Leistungen zum Thema „Pflegende Beschäftigte“ unterstützt: Entwicklung und Betrieb einer Informationsplattform, Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Entwicklung einer Broschüre), Durchführung von zwei Workshops und Durchführung einer regionalen Fachkonferenz.

Care Work ist weiblich – der Gender Care Gap

In Deutschland gibt es verschiedene Kennziffern, die den Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern anzeigen. Der bereits geläufige Gender Pay Gap verdeutlicht die Lohnlücke zwischen beiden Geschlechtern.

Zudem gibt es den Gender Care Gap. Dieser neue Indikator wurde im Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung entwickelt. Er zeigt den unterschiedlichen Zeitaufwand, den Frauen und Männer für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen. Diese Tätigkeiten umfassen sämtliche Arbeiten im Haushalt und Garten, die Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen sowie ehrenamtliches Engagement und unbezahlte Hilfen für andere Haushalte. Die Anfahrtszeiten werden bei der Berechnung des Gender Care Gap mit einbezogen.

Frauen leisten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer

Aus dem Gutachten für den Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung geht hervor, dass Frauen für Care-Arbeit deutlich mehr Zeit aufwenden als Männer. Der Gender Care Gap beträgt 52,4 Prozent. Das bedeutet, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 87 Minuten Unterschied. So leisten Männer pro Tag im Schnitt zwei Stunden und 46 Minuten unbezahlte Sorgearbeit, bei Frauen sind es vier Stunden und 13 Minuten. Wobei Frauen dabei häufig die körpernahen Pflegeleistungen vollbringen, Männer in vielen Fällen die körperfernen Pflegeleistungen, wie Einkaufen oder Raumreinigung etc.

Wirtschaftliche Nachteile als Konsequenz

Der Gender Care Gap zeigt: Frauen wenden häufig mehr Zeit für Hausarbeit und Kinderbetreuung auf als Männer. Das hat Konsequenzen für die Arbeitszeiten von Frauen und Männern: Männer arbeiten häufiger in Vollzeit als Frauen. Teilzeitbeschäftigung kommt bei Frauen deutlich häufiger vor als bei Männern.

Für Frauen ergeben sich dadurch wirtschaftliche Nachteile: Die daraus resultierenden niedrigeren Einkommen über den Lebensverlauf führen zu niedrigeren eigenständigen Alterssicherungsansprüchen.

Durch das Care-Work steigt das weibliche Armutsrisiko

Eine partnerschaftliche Teilung der Sorgearbeit kann daher eine Voraussetzung für gleichberechtigte Chancen von Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt sein.

Der Fachkräftemangel

Diese pflegenden Angehörigen sind in zunehmend immer mehr Fällen auch Mitarbeiter*innen von Unternehmen. Damit trifft diese Problematik auf ein weiteres gemeinsames Problemfeld: den Fachkräftemangel. Pflegende Angehörige kommen in vielen Fällen in Konflikt mit der von Ihnen erwarteten Arbeitsleistung. Im schlechtesten Fall kommt es zur Niederlegung des Arbeitsverhältnisses und damit zur Verschärfung des Fachkräftemangels.

Für Unternehmen können hohe Kosten entstehen, wenn sie sich nicht aktiv um gute Lösungen bemühen: Einer Studie zufolge betragen die betrieblichen Folgekosten pro Beschäftigtem mit Pflegeaufgaben rund 14.000 EUR/Jahr.

(https://www.ffp.de/files/dokumente/2011/factsheet_folgekosten-pflege.pdf, S.3)

Kosten, die vermeidbar wären, denn Hauptkostenfaktoren sind erhöhte Krankheitszeiten, Kündigung und eine verminderte Leistungsfähigkeit.